Apuntes sobre el surgimiento y el recorrido de Martín Lanza del bandolerismo a la épica, a la cárcel y a ‘la santidad’

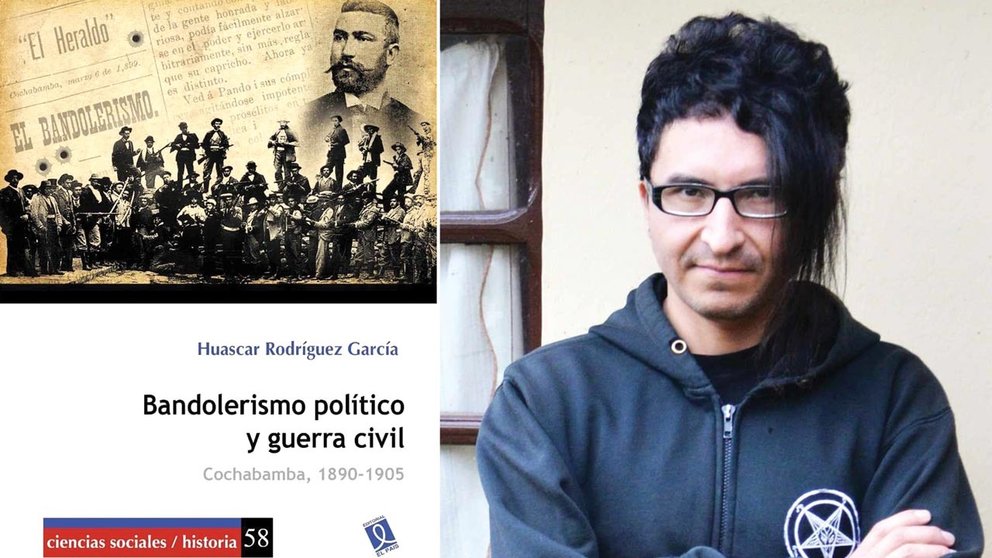

Este texto fue leído en la presentación en la Fundación Patiño del libro ‘Bandolerismo político y guerra civil. Cochabamba, 1890-1905’, del historiador y sociólogo boliviano Huascar Rodríguez

A las seis de la mañana del día establecido Martín salió del panóptico con paso altivo diciendo: “¡La mañana está hermosa!”. Caminaba íntegro, pues había conseguido que los guardias que lo escoltaban no lo tomen de los brazos, afirmando que podía ir al cadalso con sus propios pies. Poco después, tras las ritualidades de rigor, un pelotón de fusilamiento compuesto por seis hombres se puso frente al héroe en la plaza San pedro. Llegado el momento en una actitud sacrificial y valiente, pidió que no le pusieran la venda sobre los ojos y que él mismo diera la orden de fuego, mas se le negó el último pedido. Minutos más tarde cayó muerto por una descarga de fusilería.

Huáscar Rodríguez nos avisa que ha recuperado el dato anterior de un ejemplar del 11 de marzo de 1905 del periódico El Heraldo. En el que se informó el cómo se vivió el final de Martín Lanza, decretado para el 1 de ese mismo mes. El tono del relato nos conduce como lectores a la apreciación de un pasaje de belleza literaria que fácilmente nos lleva a montar el universo de las ficciones que la literatura sabe perpetuar. Pero en este caso miramos de frente el final de un humano que ha sobrepasado los límites de la verosimilitud de lo real; por lo tanto, conquista con tanta facilidad esas fronteras de la emoción eterna, que permite a lo extraordinario ser maravilloso cuando ha sido tocado por lo poético.

Rodríguez complementa en este libro, Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba, 1890 – 1905, publicado por la editorial El País, lo que anteriormente ya había encontrado la luz pública el año 2016 con Bandidos y policías con la misma casa editorial. Pero en esta finalización del proyecto, se complementa la experiencia del acercamiento a la interpretación del suceso histórico que da luces; a dos conceptos que se profundizan a detalle desde el esfuerzo por la narrativa documental que se desarrolla y permite extender lazos comparativos entre dos definiciones teóricas sobre las formas del bandolerismo; una de carácter más afianzado en lo político y otra del que se va afianzando desde un carácter más de temperatura social.

Este segundo puede ser mejor visto en Martín Lanza; el personaje que reconocía la mañana en el camino a su ejecución, el que pide no ser vendado de los ojos (desprendiendo una clave de lectura) y al que finalmente se le niega el derecho de nombrar el segundo de su voluntad para que la bala haga su trabajo.

Rodríguez no pretende hacer literatura de ficción, el libro no es la novelización de sucesos históricos, al contrario es el registro documental de una investigación meticulosa, centrada principalmente en la producción de la prensa escrita de la época y obviamente desglosando argumentaciones teóricas; pero sin dejar de lado el cuidado en la expresión y lograr una estética del relato que suma a la experiencia de la lectura, conduciéndonos a los lectores a que en grandes pasajes olvidemos el origen y el tipo del texto. Proyecto necesario para renovar los lazos de la perspectiva, la ética y la manera de proponer lecturas para una renovación de los textos de historia.

Martín Lanza es de Cochabamba, de un pequeño pueblo llamado Illataco, nació aproximadamente en 1870. Pero también podríamos estar refiriéndonos a la estirpe cercana de algún Buendía; a la cercanía de fantasía, como también de gloria insurrecta. También podríamos estar refiriéndonos a una extensión de un Macondo que no tiene límites y que expande su alcance en la locura de una guerra civil y posteriormente a un pasaje metafóricamente diarreico de inicio de exploración a lo que se convertiría en una guerra internacional. También podríamos estar refiriéndonos a los fundamentos del origen del sustrato esencial del imaginario latinoamericano al que Carpentier y Asturias bautizan como “realismo mágico”.

Lo desenfrenado de la velocidad de las acciones de Lanza, atropellan con voracidad el equilibrio de los límites de orden de un mundo real. No es solo la exposición de una aventura, que se agranda en la necesidad del cuento épico que funda el sentido axiológico de una guerra. Al contrario, el suceso queda deconstruido porque es alimentado no por la gloria de la fundación de un ideal, sino más bien por la urgencia y ambición de las comodidades a las que puede acceder un héroe. Lanza diagrama la identidad del sujeto que es del margen, pero que, por las condiciones de caos, pasa a ser del centro, una vez terminado el desorden, termina también sobrando. La vitalidad de su existencia solo depende de una doble combustión; la cantidad de gasolina con la que va arder el mundo, y la cantidad de aceita que se necesita para mantener resbalando todo.

Rodríguez nos permite ver crecer a Lanza, nos conecta con su herencia al ser nieto de un héroe de la independencia, lo vemos en la cercanía a lo que podríamos considerar la bohemia de su época: el placer por la chicha, la buena comida y el apadrinar a muchos ahijados. Posteriormente se lo ve afiliado al partido liberal, y organizando su propia cuadrilla llamada “Ligeros” o “Ponchos verdes” para a partir de esa iniciativa encaminar el liderazgo romántico que la tradición familiar llevaba en sus adentros.

Lanza es un personaje que se moviliza por la necesidad de verlo todo, y por supuesto en esa motivación hacerse ver en todas. Es desde la mirada que se concreta el ideal vital de este sujeto. La sentencia mayor para el ánima de Lanza, recae en que tanto Montes como el resto de sus enemigos, lograron sacarnos de la mirada el cuerpo que lo representaba en la perpetuidad de esa expectativa romántica por la trascendencia. Porque el olvido es la figura del fracaso; es la tónica del mudo que no tiene posibilitado el nombrar. Por eso renombrar algo (documentar o narrar) implica una violencia de los límites establecidos de la organicidad de un cuerpo. Es obvio que resulta muy difícil abordar el olvido sin dislocarlo, sin perturbarlo, sin transformarlo. Lanza no es un héroe en el sentido clásico o de pantalla grande (aunque seguro vendería mucho una película de lo que fue), es un humano de ambiciones, de más grises que claros, de temer el castigo, de muchos miedos, pero sobre todo de un amor irresponsable por la vida.

Todo eso es difícil de ver realmente en una primera lectura. Porque como en todos los tiempos “el poder” se encarga en hacernos piezas funcionales a su maquinaria. Nos quitan finalmente la libertad plena de elegir el segundo para que la bala haga su trabajo sobre nosotros; pero en una parodia de dignidad no se nos niega que lo veamos y muchos en esa experiencia han formado una vida. A Lanza le quitan la dignidad de deci(di)r cuándo enfrentarse por su voluntad a la muerte; pero momentáneamente le permiten mirar y que lo miren (mirada que va llevar a la explosión todo, incluso haciendo que roben el coche fúnebre y se arme una enorme procesión), después de ese permitido, nuevamente el peso del poder destinó al hielo lo que se podría recordar del caudillo.

Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba, 1890 – 1905 es una investigación documental, que a la vez que revela el dato, también nos acomoda el rastro de los imaginarios que tenemos como ciudad. Imaginarios que se convierten en el ADN de la forma en la que experienciamos las formas en las que creemos se debe ordenar la comunidad frente a la crisis. No debe sorprendernos que los acontecimientos de crisis política de los últimos cinco años, hayan tenido tantas repeticiones de acciones expuestas en este libro que tiene como horizonte temporal finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de las distancias enormes de años, el código de entender nuestro entorno se suma a la afectividad de un pasado. Un pasado que siempre queda en el olvido y, por lo tanto, nos condena a una repetición continua.