La avitaminosis en la Guerra del Chaco: una novela de Claudio Cortez

Una lectura de ‘Los Avitaminosos’, un libro por mucho tiempo relegado y olvidado por la crítica literaria en Bolivia

Tras las negociaciones de paz en Buenos Aires, el 12 de junio de 1935 se concertó el cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, dando fin a la Guerra del Chaco (1932-1935). Una de las medidas –dentro de los diversos puntos del acuerdo– fue la gradual desmovilización de ambos ejércitos. En ese ínterin, varios excombatientes incursionaron en el campo de las letras con la finalidad de exponer los desaciertos militares, políticos y diplomáticos. Pero cualquier valoración al conflicto bélico no podía ser expresada libremente, porque el Alto Mando Militar a través de la censura, la intimidación y la persecución –durante y después de la guerra– trató de contener toda crítica a esta etapa de la historia contemporánea.

Entre los nombres de aquellos veteranos de guerra que se enfrentaron al autoritarismo castrense posguerra del Chaco, tiene un lugar destacado el escritor Claudio Cortez Asport (1908-1954), autor de las novelas Los Avitaminosos y Esclavos y vencidos. Ambos textos inspirados en episodios verídicos acontecidos en las arenas del Chaco. Sin embargo, como en tantos otros casos, la obra de Cortez se fue disipando con el tiempo, quedando totalmente olvidada y relegada por la crítica literaria.

La primera novela de Claudio Cortez publicada bajo el título Los Avitaminosos (La Paz: Imprenta “La Prensa” de Chuquisaca, 1936), toca un aspecto poco estudiado por la historia médica durante el conflicto bélico, como es el caso de la avitaminosis en el territorio del Chaco Boreal. Al respecto, el médico cirujano Néstor Aguilar en su tesis intitulada La Avitaminosis Escorbútica y Beribérica en la Campaña del Chaco (La Paz: Imprenta Eléctrica, 1937), indica que esta patología tropical se la conoce como el escorbuto del holandés “scorbeck”, una enfermedad endémica, apirética, caquéctica que provoca úlcera en la boca debido a la supresión prolongada de alimentos frescos. Se caracteriza clínicamente por hemorragias múltiples y tumefacción con reblandecimiento especial de las encías en medio de una debilidad general. Sobre el caso boliviano, Aguilar afirma que numerosos soldados fueron víctima del escorbuto debido a las malas condiciones higiénicas, esencialmente a las privaciones alimentarias, las excesivas fatigas, la depresión moral y psíquica, las “influencias mórbidas” y climáticas del medio tropical del Chaco que contribuyeron al desarrollo de la avitaminosis.

Volviendo al texto de Claudio Cortez, inicia describiendo un pequeño destacamento de soldados enfermos “de rostro desfigurado, macilento, de mirar desviado y humilde, han sido evacuados del frente [de batalla]”. Estos combatientes llevan impreso en su mente el cine trágico de esa guerra de la que han sido actores y testigos, “es por eso que sus pupilas ya no tienen brillo con que fulguraban al comienzo de ese período de muerte y destrucción. Un cansancio indefinido hay en los movimientos de todos (…), un temor y desconfianza satura el ambiente”. En ese espacio de sufrimiento se encuentran las “hermanitas” que socorren diariamente a los convalecientes con sus plegarias, oraciones y cuidados.

Siguiendo el relato de Cortez, una de las religiosas al llegar al final del pasillo del hospital se encuentra con la cama 37, al ver esa figura humana la “hermanita se quedó un tanto turbada y los soldados que ocupaban las camas contiguas lo miraban con ojos miedosos que soslayaban algo fúnebre”. Al día siguiente, el enfermo de la cama 37 se puso fatigosamente de pie: “Los que por primera vez lo vieron, conocieron a que extremo de flacura puede llegar un hombre. Era un esqueleto cobrizo, de nariz fluida, ojos negros un poco brillantes de expresión difusa, sus sienes se curvaban duramente sobre su frente, sus brazos eran planos como palancas apenas recubiertas por una miseria de carne”. La religiosa se limitó a exhortar al enfermo de la cama 37 para que vuelva a recostarse en su litera, pero “el soldado la miró largamente y al no poder tenderse en el lecho por sí mismo, se abandonó en los brazos del cuartelero”. Tras lo sucedido, murmuraban en el pasillo que ese soldado no era un “repete” (alusión a soldados indígenas), sino todo lo contrario, “había sido un buen empleado de comercio” antes del inicio de la guerra.

En predios del carente hospital militar, “todo ha pasado y todo es lo mismo, monótono y cansador” expresa Cortez. Pero, una noticia removió la soporífera monotonía: “Por ahí se comenta la próxima llegada del señor Ministro de Guerra”. Uno de los enfermos tiene la esperanza que esa visita tenga alguna ventaja: “-Sí, cuando llega un personaje, es cuando nos dan la ración completa”. Otros auguran que el Ministro llegaría con cigarrillos, coca o con buenas noticias. Razón por la cual las clérigas mandaron a limpiar y ordenar el hospital para dar buena impresión al visitante.

Al atardecer de ese mismo día –escribe Cortez–, llegó el Ministro de Guerra, para lo cual, el personal sanitario y algunos enfermos salieron a recibirlo con una alegría infantil, que al unísono gritaron: “-¡El señor Ministro de Guerra, el señor Ministro!”. El Ministro es descrito como “un señor gordo de lentes, vestido de botas y pistola al cinto y un gran sombrero colonial”. La primera actuación del Ministro consistió en ingresar a la sala de enfermos acompañado de los pocos médicos, el jefe de fortín, el cura párroco y las hermanas. El recorrido consistió en recibir un breve informe del estado de salud de cada enfermo, siendo recurrente las enfermedades de paludismo, piorrea dentaria, reumatismo y avitaminosis. “El señor Ministro parecía fatigado y colérico. Tender la mano a un soldado le habría parecido difícil, asqueroso, un acto bajo y humillante, pero, ¿cómo llegar al corazón del soldado?… Si era menester que les tendiera la mano, no habría otra”. Luego de terminar su breve itinerario, el Ministro expresó firmemente a sus interlocutores: “A estos enfermos hay que mandarlos a la línea inmediatamente”.

La visita del Ministro de Guerra significó para los enfermos una ingratitud. Uno en particular manifestó: “Que suerte perra la de no haber sido fulminado por una bala enemiga. De tantos combates sin siquiera un rasguño. Oh, morir en el Chaco es mejor que vivir y ver tantas y tantas cosas miserables”. Otro de los pacientes expresó: “-Así que no somos héroes, ni siquiera hombres ja, ja, ja. Es cierto que hay heridos que caen en buena ley, pero hay otros soldados que apenas entran en la línea y no han dejado ni sus equipos y ya son heridos, sin haber dado ni un balazo, luego son evacuados como grandes valientes, y esos otros que asistieron a varios combates con alguna suerte y siguieron combatiendo en todos los sectores, esos que saben de las grandes masacres en los pajonales, arreando o deteniendo siempre al enemigo no son nada. ¡Que imbecilidad!”. En esos momentos de reproche, aparece en escena el soldado Juanito Puertas, pintado como un joven enérgico proveniente de Trinidad del departamento del Beni, que al unísono manifestó: “-El Ministro del país enemigo creo que habría sido más cortés. Yo lo vi todo, que despreció le inspiramos los enfermos, los tontos servidores de la patria”.

Cuando seguía las protestas –en un rincón del sombrío del hospital militar–, el enfermo de la cama 37 “no pudo continuar, su agitación era terrible y su expresión era la de un loco. Un halo de tragedia sacudió el ambiente y la visión de aquel cuadro hizo retirarse a todos asustados, cohibidos (…). Había muerto”. A menos de la hora de su deceso, dos soldados procedieron a retirar el cadáver de la cama 37 en una camilla, acompañados de los sepultureros que llevaban herramientas de excavación, “estos caminaban distraídos, indiferentes”, siendo todo el cortejo fúnebre que acompañó al soldado sin nombre.

Cortez narra que, al llegar a un sitio despejado del bosque, “se veía unos hacinamientos de tierra y algunas crucecillas toscas de palo, se hundía el sol en un crepúsculo de sangre y de oro”. En el instante que se preparaban para lanzar “ese cuerpo moreno y seco” a la fosa, apareció Juanito Puertas llevando en sus manos una cruz de palo santo y una sencilla guirnalda; al verlo, los cavadores y camilleros expresaron una sonrisa displicente. Como respuesta a esa cruel actitud, Juanito en voz alta señaló: “-Ustedes no saben lo que ha sido este hombre a quien hay que enterrar. Yo le he visto en los combates, ha sido mi cabo, con él he combatido Kilómetro 7, con él entre al asalto de Alihuatá…”. Los llantos desgarradores y las palabras de Juanito resonaron en ese pequeño espacio causando un quebrantado mutismo: “Los enterradores como si por aquella vez quisieran enterrar ese muerto mejor que a los tantos desdichados que enterraron, se pusieron a componer la fosa haciéndola más simétrica y profunda”.

Pasado unos días de ese habitual suceso, recibieron la orden de que todos los enfermos retornen a la línea de fuego. Vertiginosamente –señala Cortez– procedieron a “revistar esas dos largas filas de soldados apenas convalecientes y otros tan enfermos como habían salido de las líneas, era algo que producía cólera y vergüenza. Todos tenían diagnóstico de avitaminosis. ¿Estos irían a pelear? -Se decía uno al ver a esos hombres encorvados en la flor de su juventud, flacos, todos con ropa hecha girones, descalzos, con el cabello y la barba crecida, con la ropa interior si es que la tenían, con mugre de muchos meses, con la mirada difusa y hondamente ensombrecida”. Terminada la distribución interna, fueron conducidos a los camiones para su embarque. El trayecto fue largo y tedioso, “los avitaminosos molidos por los golpes y barquinazos percibían claramente el bombardeo de la artillería (…). Era el espectro de la muerte pintándose en esas mentes enfermas con caracteres de trágica violencia, lo que les hacía permanecer silenciosos”.

Una vez que arribaron a su destino –narra Cortez–, llegaron a un lugar bullicioso y desordenado, “con el zumbido de innumerables camiones que partían en distintas direcciones, trasladando municiones, heridos, agua y tropas”. El destacamento fue recibido por una fracción del regimiento X, que se referían a ellos como refuerzos, pero al descender del automotor vieron solamente soldados enfermos. Inmediatamente, los avitaminosos fueron conducidos a un puesto arsenal donde les distribuyeron “armas viejas, algunas ensangrentadas, duras, oxidadas”. Esas “pobres piltrafas humanas” fueron dispersadas a otras unidades. Una veintena de soldados con avitaminosis se unieron al 2do. Batallón a órdenes de Juanito Puertas, “quien los animaba y cuidaba celosamente” sin saber sus nombres.

La novela de Claudio Cortez discurre en una serie de padecimientos que tuvieron que sobrellevar los soldados con avitaminosis, como la exclusión por parte de sus camaradas por su aspecto deteriorado, las largas caminatas, la intensidad del frío de la noche y el sofocante calor del día, la falta de agua y la escasez de alimentos deterioraron anímicamente a estos soldados sin nombre. En esa travesía por sobrevivir a la hostil geografía del Chaco fueron interceptados por el enemigo, la cual lanzo un nutrido fuego donde varios perdieron la vida y los aturdidos sobrevivientes se dispersaron en la frondosidad del Chaco: “El tumulto desesperado, este desorden terrible desconcertó a Juanito (…), se metió entre el bosque como un loco”. Tras recorrer un largo trecho lograron reencontrase los avitaminosos, “esos rostros mostraban desesperación, hasta que un momento sintieron la sensación de aquel horrible abandono. Estaban solos y perdidos”. Frente a esa adversidad, el combatiente Juanito Puertas cayó rendido y dirigiéndose a gritos a sus soldados les dijo: “-Pué, ya no puedo más, ya no más, sigan caminando, yo me quedó (…), mordió la trompetilla del fusil y se abrió la cabeza de un tiro”. Los que presenciaron semejante suceso quedaron pasmados por unos minutos, pero, el impulso por sobrevivir los llevó a lanzarse sobre el cuerpo inerte de Juanito, “le desgarraban la ropa, le mordían la cara y bebían su sangre. Estaban locos, poseídos del demonio de la selva y como si aquello fuese lo último se echaron a gritar fuera de sí”. Seguidamente, “uno de ellos se metió entre el monte desenfrenadamente como si corriese en el llano y desapareció, y otro imitando la última actitud del beniano se descerrajo un balazo. Luego se oyeron otros disparos y la selva quedose después tan callada…”.

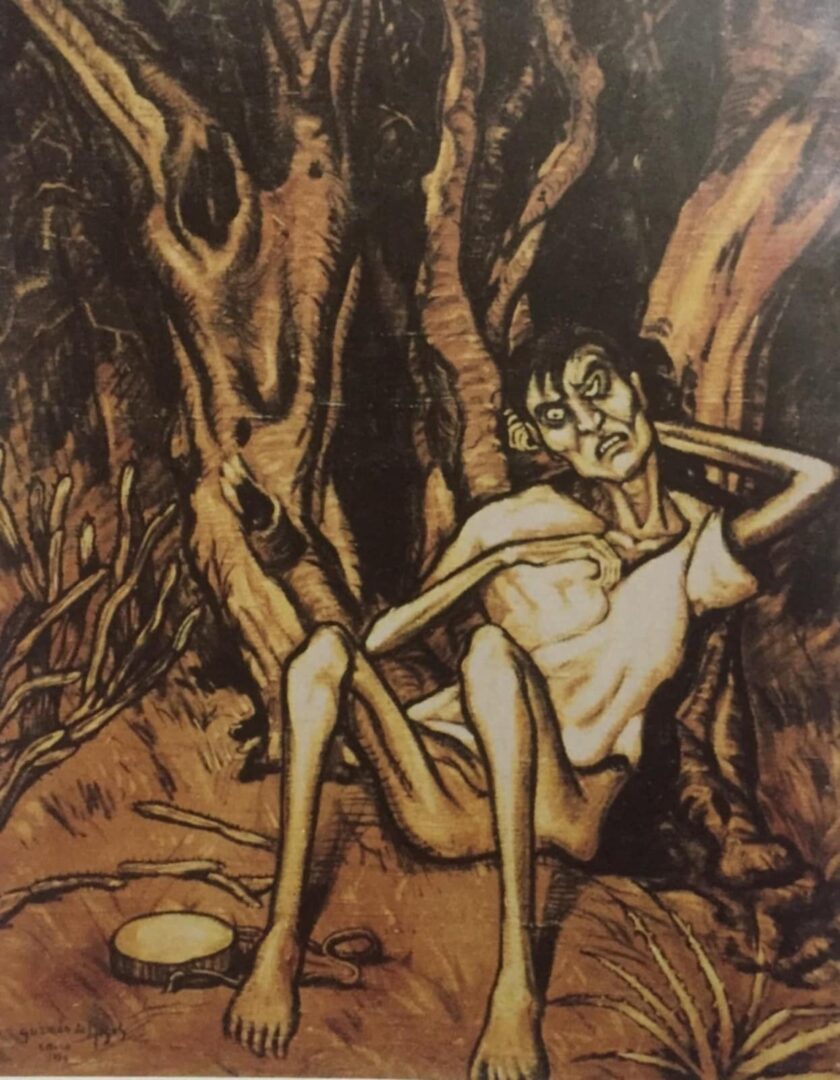

Pese a su brevedad, la novela Los Avitaminosos cuenta una historia tan compleja y dramática de combatientes enfermos en la guerra del Chaco. La profundidad de la historia se debe a la experiencia personal de Claudio Cortez en los campos de batalla, donde fue testigo de varios sucesos azarosos que marcaron su vida y dieron inició a su carrera literaria. Por eso la necesidad de rescatar del olvido la obra de Cortez, porqué nos muestra la guerra interna de muchos “soldados anónimos” o “soldados sin nombre” que fueron derrotados por las enfermedades contraídas en el territorio que defendían. Para tener una idea somera de la narración de Cortez sobre las figuras y cuerpos de soldados enfermos en el conflicto bélico del Chaco, recurrimos al artista y excombatiente Cecilio Guzmán de Rojas (1899-1950), quien con su estilo realista logró inmortalizar a muchos “soldados sin nombre” en los cuadros en óleo nombrados: “El último estertor”, “Sin título”, “Cama 33, Evacuable” y “Avitaminoso”.