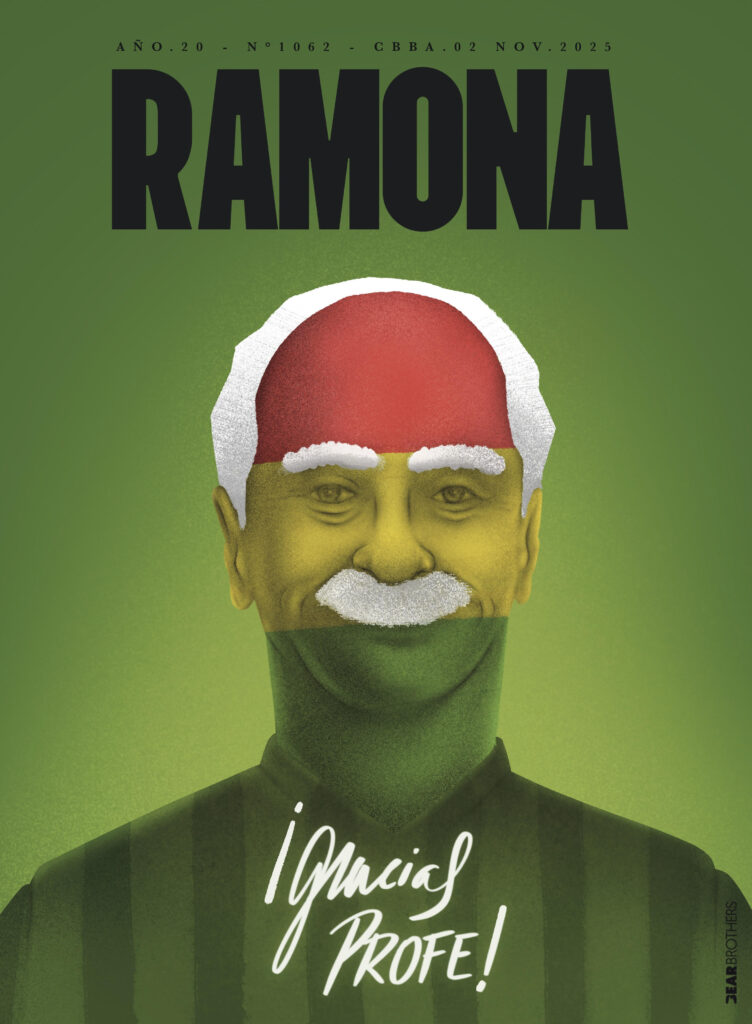

Xabier Azkargorta (1953-2025): puchito de la dicha, bigote de la memoria

El entrenador vasco murió a los 72 años, en Santa Cruz. En Bolivia se hizo eterno por llevar a la Selección al Mundial de EEUU 94, tras una histórica campaña de Eliminatorias en 1993.

El título de este artículo es una variación del que usé en una columna publicada en diciembre de 2020, cuando Xabier Azkargorta había sido contratado para dirigir al extinto equipo cochabambino de Palmaflor por apenas algunas semanas. A manera de lamentar que los ídolos del 93-94 persistieran en rifar su imagen trabajando para clubes de la liga boliviana, escribí entonces: “Ahora mismo me pregunto si la contratación de Xabier Azkargorta para entrenar a Palmaflor solo hasta fin de año fue algo que ocurrió de verdad o si se me metió a la sesera como una ensoñación en una tarde de sofoco (pre)veraniego. Ídolo eterno del fútbol nacional, tras habernos clasificado a nuestro primer Mundial (EEUU 94), el Bigotón es una vaca sagrada para cualquier boliviano con uso de razón a principios de los 90. Por eso nos resulta tan antinatural que siga exponiendo su leyenda a la vulgaridad del fútbol boliviano actual”.

Me equivoqué. La leyenda de Azkargorta ha trascendido por mucho la vulgaridad del fútbol boliviano. El duelo compartido por su muerte es la mejor evidencia de que su legado ha sabido sortear coyunturas futbolísticas de toda índole. Dentro y fuera de Bolivia, los tributos se agolpan. Y no solo en España, sino también en Chile o México, donde trabajó. De Luis de la Fuente a Mauricio Pochettino, del Espanyol al Real Madrid, figuras e instituciones del fútbol y de más allá lo recuerdan con palabras de gratitud y admiración. Pero, eso sí, en ninguna otra parte se lo llora tanto como en Bolivia, donde, por motivos sentimentales, se quedó a vivir sus últimos años. Y eso que su periodo de gloria en el país no fue tan prolongado y data de hace más de tres décadas. Fue contratado para dirigir a la Selección absoluta en 1992, la clasificó al Mundial en las Eliminatorias de 1993, la entrenó durante sus tres partidos de grupo en EEUU 94 y, poco después, se fue a Chile. Tuvo una segunda etapa al frente de la Verde de 2012 a 2014, que no fue muy feliz. Al margen de eso, su segunda mejor racha fue dirigiendo al Bolívar con el que llegó hasta semifinales de la Libertadores de 2014. Sin embargo, si su muerte ha dejado en la orfandad a los bolivianos es por el épico bienio 1993-94 en el que, al mando de una generación extraordinaria de jugadores (Etcheverry, Sánchez, Baldivieso, Melgar, Cristaldo, Ramallo, Sandy…), convirtió a Bolivia en una de las mejores 24 selecciones del mundo.

En 2018, dos años antes de que se “retirase” de la dirección técnica con Palmaflor, lo había conocido en persona, en la Feria del Libro de Cochabamba a la que vino a presentar y promocionar Difícil de entender, imposible de olvidar, un volumen de memorias y enseñanzas de su campaña en las Eliminatorias para EEUU. Claro que me compré el libro, más aún porque venía con una camiseta del 93 autografiada por el “profe”. Aunque, la verdad, hubiera comprado el texto aun si sus páginas estuvieran en blanco o repletas de palabrotas castizas. De ese encuentro es la foto que me hice tomar con él en su stand de la feria, mientras se impacientaba por salir a fumar un puchito a las afueras del campo ferial de Alalay. Estaba urgido de un pitillo-mata-ansiedad como ese que se había encendido 25 años antes, el 19 de septiembre de 1993, en los segundos finales del empate entre Bolivia y Ecuador (1-1) que aseguraba nuestro pase directo al Mundial del año siguiente, al tiempo que cruzaba los brazos con vehemencia para pedirle al árbitro que acabara de una vez el partido en Guayaquil. Si alguna vez deseé genuinamente aprender a fumar, fue entonces, al final de esa tarde en que la primavera se adelantó para los bolivianos y nos hizo sentir, con todo derecho, los dueños del mundo. No me hablen de Humphrey Bogart o Keith Richards, tampoco de Julio Cortázar o Fidel Castro: mi fumador empedernido por antonomasia fue y siempre será Azkargorta.

Cuando le conté que había conocido al otrora ídolo del Espanyol, mi amigo Andrés me preguntó por qué no había aprovechado para regalarle el libro que yo acababa de publicar: Crónicas mundialeras del dios redondo (coescrito con Xavier Jordán). Le respondí que se me había olvidado hacerlo, pero, si debo ser honesto, la idea nunca pasó por mi cabeza. Ofrecerle algo tan “pequeño”, como un libro de mi autoría, al hombre más gigante de mi infancia, me habría sabido a intentar venderle una pepita de oro al Rey Midas. Al enterarse de su deceso, me escribió un compañero de colegio, uno que compartió mi veneración por la Verde del 93-94. Nos acompañamos en el duelo por unos minutos, chateando hasta convencernos de que el nacido en Azpeitia había sido el adulto más influyente durante nuestra niñez fuera de nuestros padres (porque al Diablo, Platiní y el Emperador siempre vimos como hermanos mayores con los que soñábamos jugar y volver a otro Mundial.)

Azkargorta era, aún es y siempre será lo más parecido a un “padre de la patria”, al menos de mi patria, mi infancia. Dicen que Rilke es el autor de la máxima: “La verdadera patria del hombre es la infancia”. Otros sugieren que, en vez de hombre, dijo poeta. Como poeta no soy, me quedo con la primera versión. La única patria a la que pertenezco en cuerpo, mente, alma y corazón es mi infancia futbolera. Y el padre tutelar de esa patria se llama Xabier Azkargorta.

Ahora que tengo más años que él cuando nos llevó al Mundial de 1994, me cuesta despedirlo. Me cuesta decirle adiós a ese vasco cuarentón que nos hizo creer que Bolivia era el lugar más afortunado del universo para vivir en los años 90. Se juega como se vive, nos enseñó. Tuvo que venir él para recordarnos que estábamos vivos y que nos merecíamos todo lo que pudiéramos ganar en cancha, sin autocompasión ni exitismo. Sin excusas, pues. Se juega como se vive, profe. Y solo muere el que no juega. Y usted va a seguir jugando en nuestra memoria siempre, con el pucho de la dicha abriéndose paso entre ese tupido bigote que ya no es solo suyo, sino de toda una patria futbolera. Nuestra infancia más feliz. Hasta siempre, Bigotón.

Quiso ser futbolista, estrella de rock, cineasta, pero solo le alcanzó para fracasar como cinéfilo en la soledad de su cuarto. Quiso ser escritor y en el periodismo sigue fracasando de forma impune hasta que alguien criminalice y prohíba el fracaso.