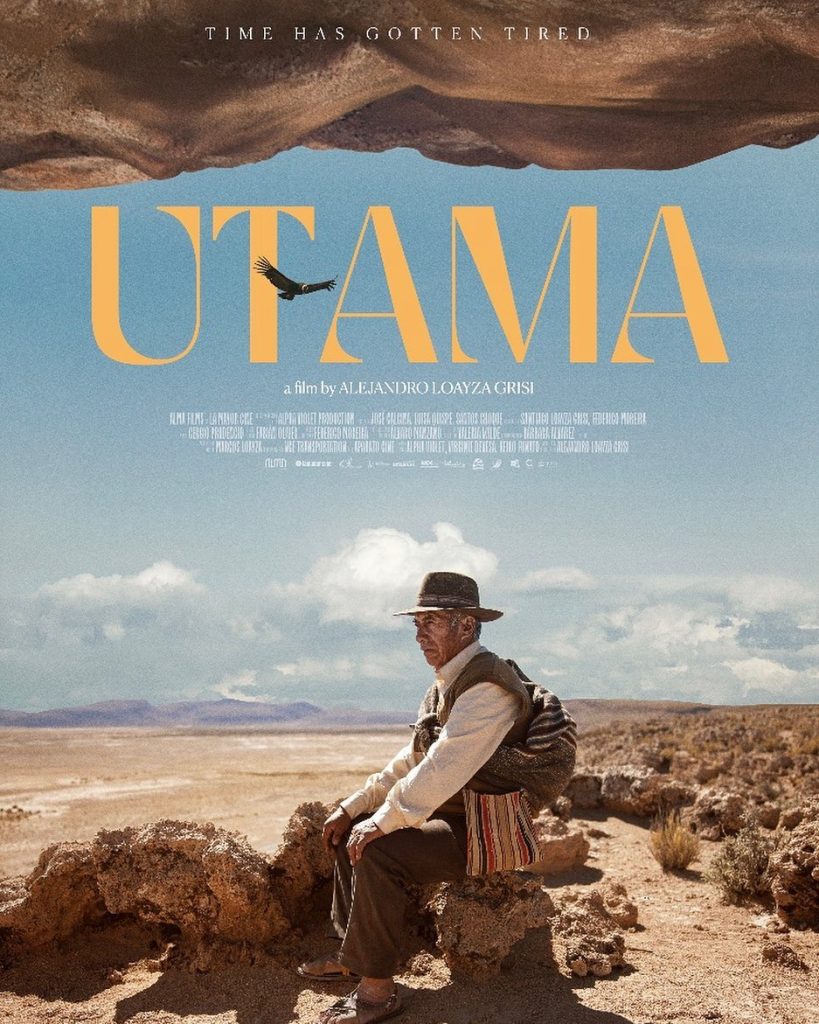

‘Utama’ y la herencia de los ojos

Algunas impresiones sobre la película boliviana, ópera prima del cineasta Alejandro Loayza, que se exhibe en salas comerciales del país. En Cochabamba sigue en los cines Center y Prime

El silencio

Utama, primer largometraje de Alejandro Loayza Grisi (1985), arranca con una imagen que podría ser la última: un hombre camina sobre el desierto andino, hacia un ocaso montañoso de otro mundo. A continuación, aún de este lado del mundo, está el hombre al que antes solo vimos marcharse de espaldas. De la toma panorámica del paisaje irreal, la narración pasa a interiores de un escenario real: el plano cenital de una modesta habitación campesina con dos camas separadas por un velador. A la derecha descansa Virginio (José Calcina) y a la izquierda Sisa (Luisa Quispe), una pareja de ancianos que pasa sus días en un caserío aislado del altiplano surpotosino y vive de la cría de llamas y el cultivo doméstico de alimentos. De todo esto nos enteramos a través de las imágenes, sin que medie palabra alguna por varios minutos. El sonido habita en la partitura de Cergio Prudencio, los quejidos de las llamas y la respiración de Virginio. El diálogo irrumpe cuando el viejo se despide para ir a hacer pastar a las llamas y la mujer se queda para buscar agua.

La economía de recursos es la primera marca de estilo del filme de Loayza. La elección condice con la idiosincrasia de sus personajes, pero también con el talante del paisaje, cuasi deshabitado, árido y mudo. Escasean el agua y la palabra. La grandilocuencia de la fotografía de la uruguaya Bárbara Álvarez se vale por sí sola para comunicar el cansancio de un territorio que, aun sin renunciar a su majestuosidad, ya respira con dificultad. Le cuesta aún más respirar a Virginio, que deambula por desiertos e islotes rocosos solo acompañado de sus llamas. Le preocupa que no llueva, pero hace poco para combatir la sequía. Esa tarea se la deja a Sisa, quien acarrea baldes hasta el pueblo y, de ahí, hasta un zigzagueante río en el que las mujeres lavan y se peinan. Se entera por ellas que son cada vez más las familias que migran para escapar de la hostilidad del paisaje. Poco más hay para decir.

De vuelta en su casa, Virginio y Sisa encuentran cobijo en el silencio. Comen en una misma mesa, duermen en camas distintas, él se entrega a su ganado y ella escarba la tierra seca, ninguno dice nada. Como si las cosas malas fueran a desaparecer al no enunciarlas, solo se hablan lo suficiente, lo urgente. El silencio solo lo rompe el ronroneo lejano de una motocicleta. En ella llega Clever, su nieto, desde la ciudad.

La respiración

Clever (Santos Choque) es el hijo del hijo de los ancianos. La abuela lo recibe con afecto, pero el abuelo lo mira con suspicacia. Aún le duele la traición de su hijo, el padre de Clever, por haber abandonado el campo. Tan desconfiado es el viejo, que no le habla directamente al joven y, cuando lo hace, acude al quechua, su lengua, a sabiendas de que su descendiente lo entiende poco y lo habla menos aún. El choque es inminente. Clever ha llegado con buenas noticias y Virginio cree que quiere separarlos de su terruño. A regañadientes acepta que lo acompañe a pastorear. Durante las caminatas, el nieto descubre la enfermedad, en la tierra y en su abuelo, si acaso no son una sola.

Con Clever llega a Utama la palabra, pero solo para aportar al desencuentro. La palabra revela las tensiones culturales y generacionales. Virginio quiere enseñarle cosas, pero aferrado al quechua, sin ceder al idioma extraño. El nieto ofrece las comodidades modernas de la urbe. El joven y el viejo tienen sus propias verdades y, aun siendo válidas, pocas veces el uno escucha al otro. La única que escucha es Sisa, que hace las veces de puente afectivo entre los dos hombres.

Lo que sí oye Clever es la respiración agitada de su abuelo. La advierte y le preocupa, pero se la guarda. No es gratuito el reproche que más adelante le hace Sisa, cuando le dice que no todo debe mantenerse en silencio. La palabra que no es ruido, se nos sugiere, es cariño.

La muerte

“Te estás muriendo”, masculla Virginio mientras mira hacia el volcán Tunupa, al que él, su nieto y otros comunarios ascienden para pedir agua en un ritual. “Te estás muriendo”, le vuelve a decir a la montaña, pero como si se tratara de un espejo, de una imagen de sí mismo. Loayza trabaja a lo largo del filme con múltiples variantes del espejo. Casi al principio aparece uno como tal mientras Sisa se peina, en el patio de su casa, y deja ver a un Virginio opaco y apagado. Poco después se revela en el agua con que Virginio se lava la cara en un bañador y en cuyo reflejo advierte un cóndor sobrevolando. Y en más de una ocasión, el espejo se transforma en un umbral desde el que el viejo observa o es observado: la ventana sucia de su cuarto que lo separa del mundo (de los vivos).

Más que una floritura visual, Loayza y su directora de foto se sirven del juego especular para codificar las señales que revelan la inexorable extinción de Virginio. En los espejos y sus sucedáneos, el viejo confirma eso que le está avisando su cuerpo. La enfermedad y la muerte, en tanto expresiones de materialidad física, encuentran en las imágenes que desprenden los espejos una cifra espiritual solo aprehensible a través del artificio cinematográfico. Mientras el encuentro entre el hombre y su representación funciona como ‘memento mori’, el cinematógrafo consuma esa cualidad que supieron atribuirle sus cultores casi desde su nacimiento: la de documentar a la muerte trabajando.

La herencia

Sin ser especialmente abundantes, los diálogos y parlamentos de Utama dicen lo suficiente para apuntalar aquello que sus imágenes sugieren desde un inicio. Dos momentos se me antojan particularmente decidores. Uno es cuando Virginio sentencia, con una natural resignación, que el mundo se rige por ciclos, pues mientras unas cosas mueren, otras nacen. El otro es la leyenda que le cuenta a Clever sobre la muerte del cóndor. Tras una transición dramática tosca y en palabras algo rebuscadas, el abuelo aprovecha su paso por una apacheta para explicarle que el cóndor, al saberse desahuciado, repliega las alas, encoge las patas y se deja caer sobre las rocas para morir con dignidad.

Ambas secuencias delinean con precisión uno de los temas esenciales de la película: la herencia. Porque Utama es una obra que, desde sus circunstancias de producción (un filme hecho por los hijos de -y con- un padre cineasta) hasta su anclaje temático, reivindica el diálogo intergeneracional como instrumento para la construcción de un futuro con memoria. Eso la hace inevitablemente heredera de un filme fundamental en la historia del cine boliviano: Vuelve Sebastiana (Jorge Ruiz, 1953). La historia del abuelo indígena que, antes de morir, le transmite su cultura a su nieta Sebastiana, tiene evidentes resonancias.

La herencia asoma en el proceso de producción del filme, se revela en la tradición cinematográfica en la que se inscribe y, cómo no, se materializa plenamente en el argumento escrito por Alejandro Loayza. Clever recibe las enseñanzas que Virginio no fue capaz de pasar a su hijo ausente. Toma conciencia del valor de la tierra, del respeto hacia sus ocupantes (vivientes o no), del sentido inquebrantable de pertenencia y de la naturaleza insobornable de los afectos. Pero, no menos importante, Clever también le deja enseñanzas a su abuelo (como el respeto a la autonomía de Sisa). La tensión entre ambos se vuelve finalmente productiva. La herencia no se transmite unidireccionalmente, sino que se presta al intercambio, a las idas y venidas entre los sujetos en interacción.

Por su configuración bidireccional de la tradición, Utama me ha recordado una idea atribuida a Edgar Morin, en sentido de que el cine es el encuentro de la modernidad y el arcaísmo. El filme de Loayza asume esa premisa, al apelar a un imaginario paisajístico y visual arcaico que muchos creen (¿creemos?) en gran medida agotado: el altiplano andino habitado por indígenas pobres que conviven con camélidos y hablan idiomas vernáculos. Antes que rehuir a ese repertorio visual, convertido en un lugar común a la hora de representar a esta parte del mundo, el realizador prefiere hacerse cargo de esas imágenes y recorrerlas con parsimonia, con la cámara fija, sin artificios pero con fascinación, hasta hacerlas estallar de un lirismo que nada tiene que ver con el folclorismo al que suelen estar condenadas. La imagen arcaica se encuentra con la mirada moderna.

Los ojos

Si Utama es una película de silencios y de espejos, no lo es menos de miradas. Virginio tiene la mirada perdida en el infinito. Incluso frente a los espejos, parece estar mirando algo que nadie más puede: a él ya muerto, en otra parte. Menos enigmática y más escrutadora se vuelve su mirada cuando la dirige a su nieto, el intruso del que desconfía y a quien tardará en reconocer como heredero. La mirada de Clever, en cambio, guarda una curiosidad que linda en la ingenuidad, pero que también alberga posos de resentimiento. Finalmente, la mirada de Sisa, que tiende a fijarse en el suelo, revela un desasosiego difícil de interpretar. Podría tratarse de una actitud aprendida o la reacción ante verdades que solo pueden intuirse y callarse.

En una de las secuencias más potentes de la cinta, un cóndor aterriza en la apacheta donde se refugia Virginio. Se para a unos pocos pasos de él y lo mira fijamente. Ambos se observan inmutables y en ese gesto se entrevé una señal definitiva. Mucho menos sentenciosa que esa secuencia es otra también cercana al final. En ella están Virginio, Sisa y Clever, dentro de su casa, conversando y riendo sin prisa alguna. Y lo que me resulta aún más revelador, mientras hablan y bromean entre sí, se miran. No ocultan sus ojos de los otros, no bajan la mirada, no esquivan a sus interlocutores. Es un momento de encuentro pleno, de reconocimiento, en el que acaba por consumarse la herencia, encarnada en las piedras que colecciona Virginio y a las que alude en plan bromista Clever.

Si a alguna herencia invoca Utama, es a la que se produce por intermedio de la mirada. La herencia de los ojos. Clever hereda mucho más que un sombrero y unos modestos tesoros familiares. Hereda más que unas lecciones de vida para forjar su futuro. Lo que hereda son los ojos. Los ojos de Virginio para mirar, con dignidad y sin remilgos, al mundo hostil que -como las llamas que lo abandonan cuando se desploma- no se detiene en su camino hacia la extinción. Y hereda, también, los ojos de Sisa para mirar, con generosidad y paciencia, al cielo que aún tiene agua para dar.

Quiso ser futbolista, estrella de rock, cineasta, pero solo le alcanzó para fracasar como cinéfilo en la soledad de su cuarto. Quiso ser escritor y en el periodismo sigue fracasando de forma impune hasta que alguien criminalice y prohíba el fracaso.