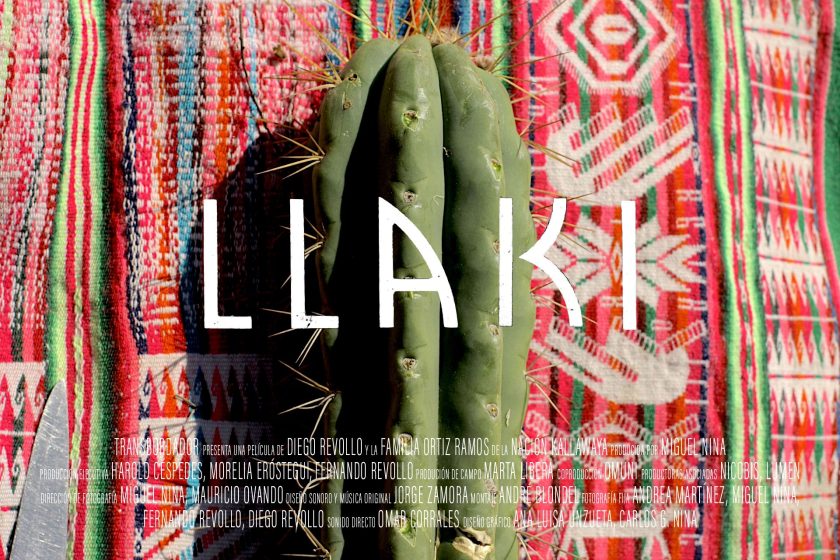

‘Llaki’ o la pena de un sordo del alma

Tras su paso por festivales nacionales e internacionales, el documental del cineasta boliviano Diego Revollo se exhibe en salas de la Cinemateca Boliviana (La Paz) y de Cinebol (El Alto)

“Llaki”, el documental etnográfico/ensayo fílmico de Diego Revollo, arranca (y termina igual) con un plano medio del protagonista (también director y guionista) de espaldas, mirando por la ventana de un edificio en su casa. No hay palabras. Tan solo unos subtítulos (por cierto, en un punto de letra diminuto) nos ponen en contexto, nos contarán una historia. Las letras que no escuchamos (solo podemos leer) nos dicen que el protagonista sufre pérdida auditiva severa (eufemismo de sordera) y parálisis facial. Irreversible.

El espectador, en apenas unos segundos, es colocado en el lugar del protagonista, el sordo que no puede escuchar al otro, tan solo leer una letra (pequeña). El discurso oral fuera de campo (la típica voz en off) es reemplazado por los subtítulos. ¿Somos todos unos sordos del alma?

La segunda escena es un “travelling”. Es otro aviso, otra alerta. La película será un viaje (interior), como todas las (buenas) “road movies”. El camino nos conducirá a un lugar mítico/idílico llamado Lunlaya. Revollo se desplaza a otro espacio, a otro tiempo. “No sabía que iba a hacer una película”, nos advierte para intentar alejar interpretaciones paternalistas, exóticas, otrificadoras.

“Bienvenidos a Lunlaya, 2.200 metros”, dice un cartel a la entrada de la comunidad. Nieva sobre Lunlaya. Podía ser una película de Aki Kaurismaki. Los personajes van a hablar poco; también van a arrastrar mil dolores pequeños.

Revollo pronto nos coloca frente a fotografías fijas del primer viaje, cuando la película no estaba en su cabeza aún. El uso del archivo familiar como elemento narrativo/estético (grabaciones de casete, fotos, imágenes en movimiento) es una constante en todo el documental. Es la última corriente contemporánea en el cine latinoamericano y boliviano. Es la “moda”.

Ya lo vimos en “Algo quema”, de Mauricio Ovando (2018). Por cierto, Ovando es el encargado de la fotografía de “Llaki”. También lo vimos en “Nana” (2016), de Luciana Decker, o en “Disco de piedra” (2023), de Geraldine Ovando, donde el buceo en los archivos caseros era el medio para explorar las negaciones familiares hacia el mundo indígena. “Llaki” también usa el viaje a la comunidad para reivindicar saberes ancestrales como la medicina natural, esta vez de la Nación Kallawaya.

Revollo, fracasada la medicina convencional/occidental, aprenderá a escuchar al otro con ceremonias y plantas medicinales para descubrir al fin que el cine también cura/sana. Y expía culpas.

No es casualidad que los cuatro documentalistas nombrados pertenezcan a una clase social media-alta boliviana racista, perdida, anestesiada y extraviada, con un profundo sentimiento de culpa, en búsqueda de anclas y salvación en la idílica comunidad y el contacto con la tierra y el territorio.

La voz y la imagen siguen siendo un privilegio de unos cuantos y el otro/la otra (la trabajadora doméstica, el médico tradicional, la abuela tejedora) forman parte del reparto, más allá de las intenciones (“sanas”) del buenismo clasemediero que se hace gas cuando las papas queman. Los debates sobre la autorrepresentación todavía no están de moda.

El camino a recorrer no pasa por la idealización de la medicina natural/tradicional/ancestral. Por cierto, de las sistemáticas campañas racistas de estigmatización/ninguneo de esta medicina milenaria, no hay una palabra en “Llaki”. Ni siquiera una letra pequeña. La romantización es más cómoda. El sendero pasa por la complementariedad de saberes.

Revollo ha perdido su “alma pequeña”. Tiene “llaki” (pena, tristeza, en quechua). El médico kallawaya, de la familia Ortiz Ramos, limpia con ruda y tabaco, lo sumerge en las aguas frías de la madrugada. En las profundidades, el protagonista logra escuchar de nuevo; se reconcilia con el niño interior, alcanza un equilibrio, una armonía. La “wachuma” servirá para purificar, para abrir el camino, para limpiar el pasado y lograr que esa “alma pequeña” vuelva al cuerpo, desde la tierra.

En el viaje, una caracola (concha marina que aparece donde antes todo era mar) dibuja analogías con el oído que ha dejado de escuchar. Un niño pasta y cuenta vacas mientras pelea en un videojuego arcaico. Una familia peregrina a las aguas termales de la Nación Kallawaya. Un médico tradicional (nos) pregunta/cuestiona: “Si no fuera de la tierra, ¿de qué vivirías?, ¿cuándo ha sido la última vez que has agradecido?

El padre del protagonista (urólogo de profesión) no puede dormir después de una ruptura de pareja. Ha sufrido una intoxicación farmacológica por sobredosis de ansiolíticos. Padece depresión. Siguen apareciendo imágenes del archivo familiar.

El médico tradicional “receta” vida sana en contacto con la naturaleza y floripondio debajo de la almohada. El floripondio puede matar y también curar, hace dormir, te devuelve el “ajayu” chiquito, como la letra.

“Éramos, somos ricos”, dice una estudiante kallawaya que deja la minifalda y se gradúa con su hermosa vestimenta tradicional. Los ricos son pobres en la ciudad; los pobres son ricos en la comunidad. Es un mensaje maniqueísta y reduccionista que nos aleja del debate sobre derechos y privilegios. Vamos a pedir permiso, vamos a regenerar, aprenderemos a escuchar y dejaremos de ser malditos sordos del alma. El antónimo de “llaki” (tristeza, pena) es “kusi” (alegría); la alegría de los derechos para todos y privilegios para ninguno.

*“Llaki” fue estrenado en el Festival de Cine Radical (La Paz) en noviembre de 2023 y luego participó de varios festivales internacionales de cine como el Festival Internacional de Mar del Plata. Actualmente se proyecta en la Cinemateca Boliviana.