‘Cuidando al Sol’ o la emancipación de Penélope

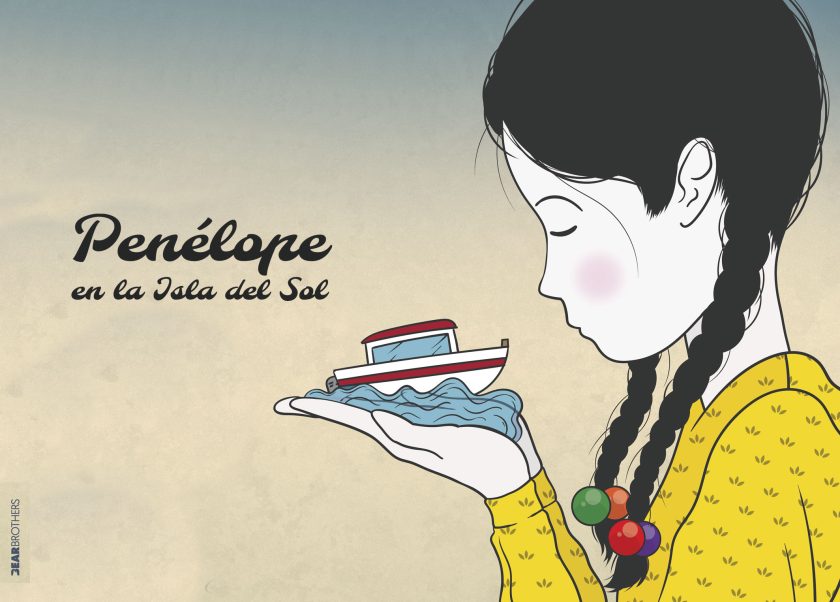

Reseña de la película boliviana, ópera prima de Catalina Razzini, que sigue en cartelera de los cines Center y Sky Box de Cochabamba y en otras salas comerciales del país.

Cuidando al Sol (2021), primer largo de Catalina Razzini, ha tenido la mala suerte de estrenarse durante los días de Carnaval. No es un dato menor ni anecdótico si reparamos en lo que suele hacernos esta fiesta a los bolivianos: estupidizarnos hasta niveles inconfesables, por decirlo con elegancia. No creo que sea necesario abundar o ilustrar esta afirmación, pues no viene al caso; pero sí conviene traerla a cuento para buscar explicaciones sobre el porqué esta cinta boliviana viene pasando casi desapercibida en salas comerciales. A lo que quiero llegar es que Cuidando al Sol no está recibiendo la atención que se merece. Porque la ópera prima de Razzini es una película que vale la pena verse, pensarse y conversarse. No en vano coproducida por España y estrenada comercialmente el año pasado en ese país, es una obra atractiva en su factura visual y audaz en lo que quiere decir, cualidades que le confieren un interés más allá del angosto circuito cinéfilo cultural boliviano.

Su capacidad de seducción formal deriva, cómo no, del escenario de la historia: una isla del lago Titicaca, uno de esos parajes naturales que suelen hipnotizar a los turistas –sobre todo, extranjeros– que viajan y viven para aggiornar sus redes sociales con postales exóticas. La elección de esas locaciones conlleva el riesgo de que la cinta degenere en un souvenir turístico como los que las protagonistas del filme venden a los visitantes; pero la directora y guionista lo sortea buenamente incorporando a los turistas (y sus necedades) como parte del paisaje del relato, permitiéndose incluso un sutil comentario sobre sus frivolidades y la viveza criolla que de ellas sacan partido los originarios de la isla.

Cuidando al Sol no es la primera película boliviana rodada en el Titicaca (y/o sus islas), ni mucho menos. Tampoco será la última, de seguro. La fascinación cinematográfica por el lago más alto del mundo debe ser casi tan antigua como el cine hecho en Bolivia, y hay filmes del periodo silente que ofrecen ejemplos de sobra. Ni hablar del cine boliviano más canónico: de Jorge Ruiz a Carlos Piñeiro, pasando por Jorge Sanjinés o Juan Carlos Valdivia, no hay que hacer mucho esfuerzo para hallar en sus obras fotogramas de las aguas azules del lago y de los terrones áridos que emergen de su superficie resplandeciente. Que en unos filmes esas imágenes cumplan fines más decorativos que estructurales es inobjetable, y esa sospecha planea desde el inicio sobre el largo de Razzini. La fotografía del español Santiago Racaj (figura esencial en la obra de Jonás Trueba y colaborador de otros realizadores del cine español emergente, como Clara Simon y Carlos Vermut) sabe sacar provecho de la majestuosidad del Titicaca, de las privilegiadas vistas lacustres que ofrecen los miradores de la isla o de las modulaciones del Sol sobre los paisajes y sus habitantes. Sin embargo, la mirada de la directora no pretende engolosinarse con las posibilidades estetizantes de los escenarios y, sin desentenderse de su belleza, se embarca en la acción argumental hasta anclar la razón de ser de la isla en el relato.

No sería descabellado entrever en la historia de Cuidando al Sol un ejercicio de relectura del mito de Penélope, universalizado por La Odisea. El filme boliviano cuenta la espera de Lucía, una niña aymara que pasa los días en la isla junto a su hermana menor, su mamá, su alpaca y algún amigo, anhelando en todo momento la vuelta de su papá, que se ha marchado a La Paz en busca de trabajo. El padre, al que Lucía cree el “hijo del Sol” (como para subrayar la dimensión mitológica del argumento), vuelve solo después de mucho tiempo y, al llegar, la niña protagonista lo desconoce. Cree que no es el mismo que se fue y comprende que es momento de irse sola. Lo que en verdad sugiere la trama es que, aún más que el padre, quienes han cambiado son Lucía, su mundo interior y también su entorno inmediato. La niña sospecha que su madre ha encontrado un nuevo compañero, cansada de tanto esperar al marido migrante y de hacerse cargo ella sola de la familia. Y aunque el retorno del padre apunta a restablecer la unidad familiar a rajatabla, la joven protagonista no parece estar dispuesta a cumplir un destino similar al de su madre, con sus renuncias y sacrificios, con sus secretos y frustraciones. Lucía comienza la historia como una niña, pero en su desenlace se descubre ya una mujer y, como tal, intuye que solo marchándose de la isla podrá buscar un destino diferente al de su madre. Lucía es una Penélope desencantada de la espera, decepcionada de su padre/Ulises que ha vuelto tarde y resuelta a abandonar la isla/Ítaca donde difícilmente será libre.

Leída en clave homérica, la película desvirtúa la sospecha de un uso decorativo de sus localizaciones. La isla del Sol es un componente esencial para la narración, en tanto se configura como una versión andina de Ítaca. La cuestión andina/aymara le sirve a Razzini para introducir los matices desde los que Cuidando al Sol no se conforma con ser una réplica sosa del relato arquetípico y va en busca de convertirse en una relectura trasgresora del mito. La voluntad de transgresión está en el punto de vista que adopta el filme, que es el de una niña indígena, la hija de Ulises, no su mujer: desde sus ojos el mundo no puede reducirse al retorno del hombre ausente ni estancarse en la tradición patriarcal moldeada por los códigos culturales que rigen en la comunidad. La voluntad de transgresión está, también, en el giro dramático del final de la historia: Lucía renuncia a ser una complaciente Penélope y elige ser una mujer libre de la única manera posible, huyendo de Ítaca, del abrazo controlador de Ulises, pero también de la mirada resignada de la Penélope mayor, su madre. A diferencia de ambos, Lucía no desoye al deseo; al contrario, lo escucha, lo entiende y lo obedece.

Cuidando al Sol ensaya una relectura femenina y feminista del mito de Penélope. Femenina porque captura la sensibilidad heterogénea de las mujeres que pueblan su trama: la niña Lucía que se hace mujer para ir en busca de la libertad, la madre cansada de esperar y que intenta rehacerse desde sus afectos (la infidelidad en el mundo andino, acaso otra transgresión), la hermana menor que quiere recomponer a su familia rota desde el juego. Y feminista porque echa luces sobre los caminos hacia la emancipación que la tradición y el mito han negado sistemáticamente a las mujeres. Esos caminos inequívocamente señalizados por la pulsión del deseo.

No es gratuito que una de las imágenes más recurrentes en la película sea la vista del lago desde la ventana que da a la cama de Lucía. Ese manto inmaculadamente azul es en el que siempre buscan refugio los ojos de Lucía. Lo contempla a la distancia esperando que traiga de vuelta a su padre, confiando en el viejo mantra que dice que todas las cosas echadas al lago vuelven; pero, cuando el hombre regresa, ella ya no es una niña que espera, sino una mujer que desea. Ya no le basta con mirar al Titicaca desde lejos: quiere salir a encontrarlo, navegarlo y atravesarlo por sí sola. Y lo hace. La película no nos dice hasta dónde llega una vez que zarpa de la isla. No importa. Importa que el cuarto propio por el que alguna vez peleó Virgnia Woolf, en la historia de Lucía adopta las formas de un bote. Un bote propio. Un bote propio para una Penélope emancipada.

Periodista/@EspinozaSanti

Quiso ser futbolista, estrella de rock, cineasta, pero solo le alcanzó para fracasar como cinéfilo en la soledad de su cuarto. Quiso ser escritor y en el periodismo sigue fracasando de forma impune hasta que alguien criminalice y prohíba el fracaso.