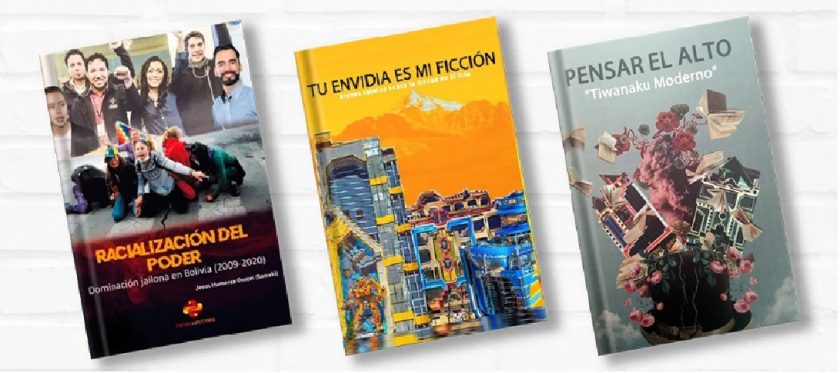

Pensar El Alto: entre Tiwanaku y la ciudad transformer

Levantar la cabeza y sentir el vértigo de la altura, entre el imponente Illimani, el teleférico y los buses que salen como estampidas blindadas por la autopista. Más arriba de esa panorámica solo el cielo. Es así como uno se siente cuando llega a la ciudad de El Alto, con una impresión innegable de ser una urbe que nunca duerme, que despierta con furia, con fiesta, compadrazgo, lugar de encuentros fraternos leídos en voces polifónicas con la cadencia y el ritmo de la voz Crispún Portugal, a quien se recuerda con nostalgia, la búsqueda implacable de libros donde Alexis Arguello o el ingenio de Daniel Averanga y ni qué decir de las narrativas de Quya Reina. Muchas palabras, imágenes y reflexiones cruzan mi mente y anudan mis palabras, cuando avanzo en la lectura de “Pensar el Alto” como Tiawanaku moderno.

Este libro agenda tres temáticas: La primera referida en pensar El Alto desde el vínculo entre lo ancestral (Tiwanaku) y lo moderno (el capitalismo alteño). La segunda parte, está dedicada a los imaginarios urbanos y las identidades narrativas, y para culminar el tercer apartado busca descifrar el espacio público desde el minibús y sus prácticas simbólicas, la planificación urbana y los comerciantes minoristas. Son siete ensayos, artículos y narrativas incisivas, frescas y críticas para repensar la identidad cultural, las dinámicas económicas, el encuentro entre lo público y privado como dos caras de una moneda que se descompone en la yuxtaposición de los qamiris, las fiestas, la familia y el develar que se está escribiendo y como existen construcciones colectivas e individuales más allá de los lugares comunes de la aymaridad

En la primera parte Guido Jesús Alejo Mamani, nos invita a reflexionar sobre “uno de los imaginarios difundidos en la subjetividad social alteña, como antigua urbe de Tiawanaku que demuestra un sentimiento de continuidad con lo ancestral, pero con posibilidades de recreación, en el presente y con su sentido de vanguardia arquitectónica y compromiso político. En este contexto deconstruye el alteñocentrismo y romantización de la precariedad, ya que en el 2001 según el INE la situación de Necesidades Básicas Insatisfechas era de 67%, y se pasó a un 36% en el 2012.

Otra parte esencial de la Aymaridad, según el autor, es también el activismo político con su carácter endógeno y recreación de la cultura y la movilidad social imaginarios autónomos que han estado presentes por medio de:

- Organizaciones sociales y su lucha por la infraestructura

- Nuevas generaciones asociadas con la Tecnología revolución 3.0 y 4.0

- Para el Qamiri (rico aymara) “moderno” que forma parte de una narrativa, producción material y simbólica

Este horizonte que es equiparado con Tiwanacu se refuerza mas aún, cuando uno puede ver los cholets como el Churata autobot sentinel prime, de Villa Adela y es como si los edificios y monolitos guardaran el enigma de la identidad alteña, despertándonos esa sensación de que son o apus extra dimensionales que pueden tomarse de la mano, y llevarnos a conocer sus avenidas y creaturas como una nueva manera de vivir la bolivianidad.

En este sentido Kuya Reyna afirma que creció en un espacio de exclusión, como pasado, como lo ancestral, como la marca de un Kollasuyu que nunca fue y nunca será, que se derrite en la “bonanza económica” que al parecer le otorgo a los aymaras urbanos más dignidad que los 14 años de socialismo que vivían enfrascados como “indígenas cuidadores de la Pachamama”.

Lo interesante según esta autora es que EL ALTO ESTÁ ROMPIENDO MITOS:

- EL SER REBELDES “El alto lugarcito donde nos toca vivir, revivir y sobrevivir. Eternos revolucionarios “héroes antes que humanos”. Como si los alteños e hijos de alteños solo sueñan algún día despertar y ser asesinados.

- EL ALTO COMO UN MITO DEL SALVAJE: El Alto evoluciono desde una realidad práctica y dinámica, han aprendido a acumular capital y se están recorriendo atajos que el mercado y la ausencia del mercado lo permite, pero siguen siendo considerados. “Salvajes, terroristas y hordas que se aproximaban a Senkata el 2019”.

- EL MERCADER (KAMIRI) Fernando Untoja dice que los alteños piensan como kamiris no como capitalistas, están en el proceso de acumulación del capital. Pesan más el capital simbólico y económico. Los kamiris son más mercaderes que capitalistas

En la segunda parte del libro Pablo Mamani reflexiona sobre El Alto ciudad Aymara internacional entre negocios, familia y fiestas. El Alto ha crecido en población en lo habitacional, comercio, industria a grandes escalas, en lo arquitectónico y cultural. De todas estas características lo que resalta son la dinámica interna y producción de sentidos de paisaje

Es muy interesante el desarrollo de este trabajo concluye que el cariño a los objetos mesas a los dioses y apus que rinden rituales para cuidar a la familia, al comercio, y que para entender ese habitus es necesaria una mirada ágil y diagonal. Porque el Alto es una ciudad que ha empezado a crecer hacia arriba.

El mirar, observar sentir que el Alto y sus latitudes son paisajes donde el sujeto está en constante vigilia también va de la mano con el saber escuchar lo que se dice, Keyla Vásquez, nos habla del Club de de lectura del Alto, no como un grupo social que se reúnen para leer libros solamente, como ejercicio de élites sociales, sino más bien a estrategias de acercamiento a los libros pedagogía metodológica de las calles a las escuelas y espacios culturales.

La tercera parte del libro que nos transporta al espacio público por medio del estudio de Milton Rocha y el viaje en minibús como práctica simbólica de interacción, donde cada espacio tiene una política de apropiación en el conocido y el cotidiano habitar de los ciudadanos de a pie con un marco teórico del Interaccionismo simbólico de Blumer, describe quienes son los choferes de cultura urbana en su interrelación con pasajeros forman un microcosmos en movimiento.

A la vez, Rebeca Torrez Quispe, investiga a los comerciantes minoristas de pescado en el Alto, entre las vicisitudes del espacio público, la escasez del producto y las estrategias comunales y familiares, por un espacio en disputa para comercializar y fluir con esta manera el ethos mercantil de su vida cotidiana.

Para terminar la tercera parte tenemos el artículo “la planificación del espacio urbano en la ciudad de El Alto, escrito por Jesus Humerez que describe lúcidamente desde la memoria histórica donde Alto Pata Marka, fue el hito donde Julián Apaza, Bartolina Sisa y la reunión de los ayllus en 1781, lograron el cerco a La Paz y la sublevación indígena que buscaba la emancipación aymara. Ahora en el siglo XXI, los aymaras urbanos por el proceso de migración y movilidad social entran en pugna por el espacio territorial La Paz Vs Chuquiago. Zonas y villas. Estructuras sociales y mentales que cambiaron el horizonte actual. De esta manera, “Pensar en el Alto” nos conduce a tomar el pulso, sentir el sorojchi con un placer de respirar frescura y leer lo que estos jóvenes escriben y viven, en conjunto encontrarnos con un libro de gran Altura.

La autora es escritora